2025年9月13日、恒例の銀座句会が行われました。

中央区の京橋区民館は、40年前の「風の道」発足当時から句会を行ってきた会場。

中央区の京橋区民館は、40年前の「風の道」発足当時から句会を行ってきた会場。

本日の句会の兼題は「夜長」「蕎麦の花」です。

最高得点は、「病む母に夜長の一燈ともしおく」日出代さん。何と次席も「忘れたきことは忘れず夜の長し」日出代さんでした。

私の選んだ句は「飛行機の乗換北の夜の長し」ひとみさん、「介護誌に黄泉の母ゐる夜長かな」邦子さんでした。

次回、10月11日の兼題は「新」の読み込みです。会員以外の人も大歓迎です。奮ってご参加ください。

2025年9月「風の道」同人句会

2025年9月6日(土)、渋谷区「リフレッシュ氷川」において、同人句会を開催。

8月は炎暑のため首都圏の句会を休会としましたので、久々の顔合わせとなりました。

9月27日には、「風の道」40周年記念大会が予定されています。

この句会終了後は、引き続き大会準備委員会となります。

同人の皆様には大変お世話になります。よろしくお願い致します(稜雨)

武蔵野探勝を歩く11「砂川村」

1、 はじめに

6月の「武蔵野探勝を歩く」は、立川市の「砂川村」を選んだ。

実は、武蔵野探勝100回の中で、調査が進まない吟行地が二つあり、それが第11回「砂川村」と第86回「柏山荘」なのである。柏はわが家から近いので何度も歩いたが、砂川の調査はしていなかった。ただ、私は中学・高校の4年間を国分寺市の五日市街道沿いのアパートに一人で暮らしていたので土地鑑はあった。

また、6月の武蔵野探勝は、「砂川村」以外に第23回「三宝寺池」、第35回「牛久沼」、第47回「武蔵国分寺」、第59回「軍艦諷詠の記」(横須賀市)、第71回「豊島園」、第82回「さみだるる沼」(手賀沼)第94回「鵜の森」(千葉市)と7回行われており、砂川村以外は場所の特定が容易な所ばかりである。そこで、今回は「砂川村」を訪れることにした。

2、 本田あふひの記録から

虚子一行は昭和6年6月17日に「砂川村」で吟行を行った。このときの記録者は本田あふひだが、場所の特定ができそうな記述がほとんどない。

『六月十七日、午前十一時に立川駅に集合することになつた。例に依り蚊杖さんの斡旋で、この日は砂川村の養蚕の模様を見るのが目的であつた。駅から乗合自動車一台を借切り、約二十分ばかりで、桜並木が道端に沢山突立つて居る、玉川上水の支流がその並木の下を流れて居る、如何にも武蔵野の町らしい一つの町に着いた。』

『六月十七日、午前十一時に立川駅に集合することになつた。例に依り蚊杖さんの斡旋で、この日は砂川村の養蚕の模様を見るのが目的であつた。駅から乗合自動車一台を借切り、約二十分ばかりで、桜並木が道端に沢山突立つて居る、玉川上水の支流がその並木の下を流れて居る、如何にも武蔵野の町らしい一つの町に着いた。』

『丁度その自動車が止つた所は、殊に欅の大樹で取り囲まれて居る、門を這入ると広い広い庭のある、大きな藁葺家根の、一つの古い家の前であつた。』

『蚊杖さんは(略)その家の前を通り抜けて、これも大百姓と思はれる一つの家の前に立つた。』

『何処か休憩する場所を定めねばならぬと云ふので蚊杖さんと私とが三四軒交渉して、半町ばかり行つた処の一軒の茶店を借りることにした。』

といったような具合で、手掛かりらしいものがない。

まず、立川駅から砂川村へ向かうとなれば、普通は芋窪街道を北上して五日市街道へ出る。砂川村は西側なので、五日市街道を西へ向かえば、天王橋で玉川上水と交差することになる。

天王橋の手前に残堀川が流れており、この周辺のことを『支流がその並木の下を流れて居る』と表現したのかも知れない。あるいは昭和初期には小さな水路が走っていたのであろうか。

3、 籐椅子会の調査から

野村久雄会長のもと「籐椅子会」の三角優子氏が、昭和59年9月30日に調査を行っている。この調査によると、①『自動車が止つた処』は旧名主の砂川氏邸(砂川町3丁目10)である②虚子たちが養蚕の作業風景を見たのは堺邸(上砂町4丁目21)である③句会場の茶店は滝島屋(現在は竜泉寺駐車場)だとされている。

そこで、私もまず砂川さんをお訪ねした。奥様は虚子のことや吟行のことは全くご存じなかったが、まさに隣家が滝嶋さんであることを教えて下さった。

そこで早速訪ねて、滝嶋さんの御主人に話を伺うと、「滝島屋」は自分のところではなく、分家の滝嶋が飲食店を営業していた。ずいぶん前に店を閉めてしまい、現在は竜泉寺の駐車場になってしまっているが、ちょうど梅田酒店の手前にあったのだという。

砂川邸から滝島屋までの距離は100メートルほどなので『半町ばかり行つた処』ともほぼ矛盾しない。

砂川邸は現在でも堂々とした門があり、本田あふひの記述そのままのたたずまいである。そして、隣家が滝嶋本家であれば、分家の茶店「滝島屋」を紹介してもらい、交渉によって句会場を確保したことも自然な流れである。

また、滝嶋さんのご主人には、堺さんについても砂川医院の手前に住んでいらっしゃることを教えていただいた。そこで堺さんを訪ねて確認したが、こちらも奥さんには全く分からないとのことであった。

堺さんのお宅は、砂川邸からは若干離れているが、交渉役の安田蚊杖や本田あふひ以外の一行が五日市街道沿いを養蚕農家を見学しながら吟行していたことを考えれば、むしろやや離れた場所にあることの方が吟行として自然である。

昭和6年当時の砂川村の街道筋には、おそらく欅大樹が豊富にあり、玉川上水の支流がこの近傍をかなり走っていたことは想像に難くない。いまでも街道のあちらこちらに欅などの大樹が散見されるのである。

武蔵野探勝を歩く70「閑庭惜春」

1、武蔵野探勝と世田谷

武蔵野探勝と称した吟行会は、世田谷で4回行われている。

最初は、昭和7年2月7日の『砧村』。多摩川畔紅葉ヶ丘の岩崎男爵邸、有名な静嘉堂文庫である。残念ながら、同文庫は現在、丸の内に移転してしまった。

令和6年2月に、「風の道」吟行会が世田谷区の有形文化財である旧小坂邸で行われた際、国分寺崖線の庭を下りて、道の向こう側の静嘉堂文庫跡地を訪ねてみた。果たして門は閉ざされており、記念に写真を1枚だけ撮らせていただいた。ただ、虚子が訪ねた同じ2月に世田谷での吟行に参加できたことが嬉しかった。

武蔵野探勝の2回目は、昭和8年8月6日の『玉川村上野毛』である。豪農の田中恭次宅が句会場となったが、ここは現在の上野毛2丁目14-25にある男子跣足カルメル修道会カトリック上野毛協会のはす向かいにあったとされる。(籐椅子会調査による)

第3回目は、昭和11年2月2日の『別墅早春』。句会場の田男爵邸は、現在の五島美術館である。最初の岩崎邸が三菱、こちらは東急。

この第3回目の武蔵野探勝では、ちょっとした出来事があった。記録者の大橋越央氏はこう書いている。

『披講半ばにして別荘の番人が来て、虚子先生に東京朝日新聞の記者が御面会です、といって名刺を取り次いだ。先生は黙々として立つて行かれた。(略)暫くして素十君と上ノ畑楠窓君が呼び出されて部屋を去つた。(略)披講の終る頃、何気なき面持で虚子先生と素十楠窓の二君が帰つて来られた。(略)このさり気ないやうな一出来事こそ、昭和の俳壇否日本の俳壇に未曽有の事件を決定したのであつた。』

実は、この日、虚子外遊の志ありと聞き込んで朝日の記者が句会場まで取材に来たのであった。

虚子は、昭和11年2月16日に日本郵船箱根丸で横浜を出港し、フランス、ベルギー、ドイツ、オランダ、イギリスを回る4か月の旅に出ることになる。当時、パリに留学中であった次男の池内友次郎を訪ねるのが目的の一つだった。

句会で、素十、楠窓が呼ばれたのは、当時、虚子に熱心に渡欧を勧めていたのが素十だったこと、楠窓こと上ノ畑純一は、虚子が渡航する箱根丸の当時の機関長だったことによる。

2、逢丘のこと

武蔵野探勝第37回『玉川村上野毛』の吟行会に、はじめて逢丘の名がみえる。先に述べた通りこの句会場は田中邸という豪農の家で行われた。通常の場合、同地に御子孫が住んでいないと一般人の家を特定するのは困難である。ましてやこの周辺には田中姓が多い。

この田中邸を特定したのは、故野村久雄氏が主宰する『籐椅子会』である。実は、武蔵野探勝に参加していた逢丘氏の地主が田中恭次氏(恭二という表記もある)で、逢丘のお嬢さん(大塚芳恵氏)が『籐椅子会』の会員だったのである。こうした巡り会わせがなければ特定できなかった可能性が高い。

3、閑庭惜春について

第4回目の武蔵野探勝『閑庭惜春』は、昭和11年5月3日の吟行会であり、先の理由により、虚子は参加していない。

記録の上林白草居は記す。『深沢の水竹居邸における筍の会は、今ではもう我等仲間に著名な年中行事の一つとなつて居る。処が私はいつも折悪しく未だ一度も参会の栄に浴したことがない。今年は其筍の会が武蔵野探勝会を兼ねて催されたので欣然として推参することにした。』

句会が行われた赤星水竹居邸は、現在の駒沢5丁目16番地9号にあった。駒沢公園ヒルズというロの字型のマンションや電気店や焼肉店など4つの店舗になっている。

句会が行われた赤星水竹居邸は、現在の駒沢5丁目16番地9号にあった。駒沢公園ヒルズというロの字型のマンションや電気店や焼肉店など4つの店舗になっている。

今回の白草居の記録は、虚子選がなかったこともあり、参加者互選の点数がそのまま記載されており、参加者の特定に非常に役立つ。ただ、高得点者ならともかく二点の方まで名前が残るというのもなかなか辛いものがある。そして、その二点は、会場提供者の赤星水竹居だった。

この日の高得点句は、『裏木戸の開いてゐるなり花苺 宇津木未曾二』九点だった。

なお、水竹居の句についてこんな記載がある。

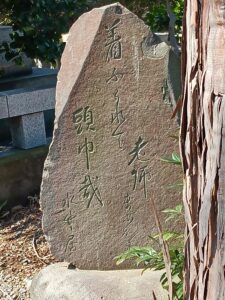

『葉桜のかげに筆塚の土饅頭があった。真紅なつつじの供華に香煙がただようて居る。稍後方に侍づく如く自然石の句碑が建つて居た。

着ぶくれて老師まぶかに頭巾かな 水竹居

と碑面の文字が読まれた。老師の写生であらうが、また庵主の自画像のやうにも思はれて微笑まれる。』

この句碑は明大前駅にほど近い築地本願寺和田堀廟所にある赤星家の墓所に建てられている。

武蔵野探勝を歩く9「一園に了る」

第9回武蔵野探勝「一園を了る」は、昭和6年4月29日、下高井戸の吉田園という料理屋において吟行が行われた記録である。吉田園は現存しておらず、その場所は現在、宗教法人の教団本部となっている。

記録者の中村草田男は記す。『京王電車の下高井戸駅に下りた。後から遅れて来る人の便宜の為に、方向を書きしるした小紙片を、駅員室の玻璃窓の枠へ挿してをくと、一同はつれてすぐに踏切を右へ渡つた。そこに公設市場のやうなものがある。(略)甲州街道へ出た。ここいらは僕の住居から、さして遠くないので、よくひとりで徘徊した熟路である。』

昭和6年当時の草田男は、東京帝国大学の学生であり、独文科から国文科へ転じたころである。一体どこに住んでいたのであろうか。

この年の冬、草田男は20年ぶりに母校の南青小学校を訪れたときに、あの有名な「降る雪や明治は遠くなりにけり」を詠んでいる。したがって、このとき草田男は港区に住んでいたのではないか。

仮に、小学校近くに住んでいたとすれば直線距離で5キロほど。「さして遠くない」という表現もギリギリ許されるかと言う感じである。

ちなみに、その後の草田男は世田谷区北沢に新居を構え、さらに今回の吟行地である下高井戸に住むことになる。職場が吉祥寺の成蹊学園だということを考えれば、いずれも交通至便の地である。

草田男は記す。『もう一つ角を曲がる。すぐに行手にに、一面の緑が見える。そして白い小さな橋の正面が見える。玉川上水である。橋のむかふ側は土塀のやうな堤に行当りになつて居た。(略)「おい、どうだい、洒落た名前ぢやないか、小菊橋だとよ」と風生さんが洋杖で橋柱を叩いて居る。』

草田男は記す。『もう一つ角を曲がる。すぐに行手にに、一面の緑が見える。そして白い小さな橋の正面が見える。玉川上水である。橋のむかふ側は土塀のやうな堤に行当りになつて居た。(略)「おい、どうだい、洒落た名前ぢやないか、小菊橋だとよ」と風生さんが洋杖で橋柱を叩いて居る。』

現在の玉川上水は、ほとんど暗渠になっている。この周辺はその玉川上水跡の窪地が玉川上水第三公園となっており、窪地を跨ぐ橋として小菊橋が残っている。

『見ると、少し上手の緑の下から、水の面は走り下りて来て、橋の下へ走り込んでいゐる。

上水の早き流や若葉かげ 虚子

新樹かげ雨の輪迅き流かな 杣男

上水へ垂れ下りたる新樹かな 青邨

多摩川の上水走る若葉かな 京童 』

草田男の記録からさらに吟行の様子を見てみよう。

『橋を渡って、土塀に沿ひながら堤を少し下る。(略)土塀が途切れた所に吉田園とあつて、門がある。田舎料理と書いた一枚板の看板が吊り下げてある。

「頭から田舎料理とだけ書いたのは洒落てゐる」風生さんが、又大変よろこんでゐる』

『入口に鏡張りの衝立があるのと、中央左手よりに五月人形の赤い飾段があるばかり、ずらりと一面の畳で、さながら道場である。

赤星さんは、なにしろ若い時には尿に血が混るほど撃剣三昧だつた人である、「ここへ這入つただけで興奮しやしませんか」等とたけしさんが揶揄してゐる。』

『食事にかかつた。僕は(略)あふひさんつる女さんのオスソワケに与る。青邨さんが(略)お国の名菓豆銀糖とかを持参してゐて、同じく盛岡に居たことのある水竹居さんがそれを先生に紹介して居る』

『青邨さん、素十さんと一緒に谷の方へ下る。横木を踏み砕いて誰かが滑つた跡があつた。下り着きに、簷をいただいた小さな祠があつて、水竹居さん、たけしさん其他が窮屈に寄集つて居る』

『「気をつけないと、其道は滑るよ」と背後から京童さんが注意してくれる。見ると洋袴一面に赤土で汚れて居る。「滑つたのは貴君だつたのですか」と思はず二三人と共に笑ふ。』

『此庭園には不思議なほど、いろんな物が発見せられる。

黒もじの花ほろほろと雨の中 あふひ

ぜんまいの芽のほぐれたるさみしさよ 夢香

蕗の花高く真白く春は行く 青邨

小さなる実を結びをり庭の梅 花蓑』

『披講後、尚まだ時間が豊富に余つて居るので、発行所を拝借してもう一句会催さうと、あふひさんが発議して勧誘に努めてゐる。(略)新宿から他の十二三人と共に発行所行の自動車に乗る。』

武蔵野探勝を歩く91「西郊春色」

高濱虚子は、昭和13年3月6日、第91回武蔵野探勝において、明治大学和田校舎周辺を吟行している。

その記録は「西郊春色」と題して、富安風生が残している。今回は、この記録について紹介する。

武蔵野探勝会は、誰でも彼でも参加できるというものとはなっていない。参加者には案内を送るという形をとっている。

今回の明大周辺の吟行案内は次のようなものであった。

「渋谷ヨリ帝都電鉄、新宿ヨリ京王電車又ハ荻窪行バスニヨリ明大前ニテ下車、甲州街道明大正門ヨリ少シ新宿寄リノ陸橋袂ノ喜楽ト云フ店ニ集マリ明大附近ヲ歩イテ頂キマス」

この案内にある喜楽とは、1階が喫茶、2階が牛鍋や鳥鍋を出す店で、この2階が当日の句会場であった。

風生によれば『手摺にもたれると下の深い谷を帝都電鉄の電車が引きりなしに大きな音を立て走つてをり、向ふ側の住宅の庭には紅梅がぼやつと赤く、そのうしろに明大構内の高い松林が霞んでゐた』という。

現在の明大前駅から、歩道橋で甲州街道を渡ると目の前が明治大学和田校舎の正門である。ここから右に行けばすぐ京王井の頭線の跨線橋があり、その脇にあるkビル(和泉2-8)が喜楽のあった場所である。もちろんビルも建替えられており、喜楽の面影はない。

風生は記す。『舗装された甲州街道、それと併行して一側町のすぐ裏に上水が流れてをり、上水の向ふは明大の構内であつた。その上水の溢れてゐる水がとても美しかつた。(略)明大を門前からその春水に沿つて三四町遡ると本願寺門前になる』

残念ながら、現在の玉川上水はほとんど暗渠となっている。その暗渠の上が細長く緑地となっている。東京区部はいづこもこうした土地改変がなされていて、東京の緑の保全は神社仏閣と細長い緑地ばかりになってしまうのではなかろうか。

和田校舎正門から今度は左に進むと築地本願寺和田堀廟所となるが、そこに至る歩道の右手は土手になっている。おそらくそれが玉川上水の土手だったのだろう。つまり廟所へ向かう歩道は、当時の上水の川底だったのである。

春水に橋また橋や添ひいゆけば 高濱虚子

春風に沿ひゆく廟所詣かな 上林白草居

風生の記録に興味深い一節がある。

風生の記録に興味深い一節がある。

『不思議にも水椎二老は揃つてその本願寺に墓地を持つてゐる。そして墓場の中まで娑婆の張り合ひをつづけて行くのだといつてゐる』

武蔵野探勝の常連の二人、後に三菱地所の会長となる赤星水竹居(陸治)も中央公論社初代社長の麻田椎花(駒之助)も偶然にも吟行地である和田堀廟所に墓地があるというのである。

それぞれの墓は『椎花老がその蘊蓄を傾倒して意匠をこらした麻田家累代の墓』、『赤星さんの奥さんのお墓の前にも、紅白の梅がたくさん挿してあつた。そのお隣によりそふやうに小さいお地蔵さんが立つてゐるのは、可哀さうな女中さんのお墓であるといふことであつた。「みんなにお詣して貰つて家内もさだめしー。」と赤星さんはうれしさうであつた』

『場処は高台、見はらしはよし、生垣をめぐらしたり、待合があつたりする贅沢な墓がならび、その間にとびとびに梅が咲いてゐる。(略)墓地といふよりも公園である』

麻田家の墓は廟側二区にある。「麻田墓所、田中墓所」と刻まれた石柱が立っている。風生の言う『意匠をこらした』というのは、釣鐘型の珍しい墓石のことであり、確かに一際目立っている。

赤星家の墓は、廟側一区にある。現在は小さなお地蔵さんはない。その代わり墓石の右手には「莫作庵水竹居」という石碑があり、左手には「著ぶくれて老師まぶかに頭巾かな」という句碑が建っている。

この石碑や句碑については、実は第70回武蔵野探勝に登場する。深沢の赤星邸で開催された「筍の会」とあわせて行われた吟行会の記録に、「莫作庵」の扁額や「著ぶくれて」の句碑のことが記述されている。第70回「閑庭惜春」を紹介するときにあらためて書いてみたい。ただ、この句自体については虚子選にもれたようで武蔵野探勝会としては未掲載となっていて、作句時期は不明である、

さて、最後に和田堀廟所には、もう一人、武蔵野探勝参加者である中村汀女の墓も(旧墓地三側)あることを記しておきたい。

そこには汀女が最も気に入っていたという昭和38年作の俳句が句碑となっている。

雪しづか愁なしとはいへざるも

武蔵野探勝を歩く7「野焼など」

虚子一行は、昭和6年2月25日の武蔵野探勝第7回「野焼など」(安田蚊杖記)において、板橋区志村の一里塚から北区浮間橋への吟行を行っている。

蚊杖は記す。『今は百姓の屋敷の中にとり入れられてある一里塚がある。街道を挟んだ大きな土饅頭で、その東側のものに榎の古木が曲がりくねって残つてゐる』

『トラックが後ろからけたたましい勢いで脅かす。その度ごとに町屋の障子や硝子がピリピリ踊る。安閑として歩いてもをられぬ』

『旧道と新道との追分けに出た時新道は俄かに坂となる。低く果てしない野原が霞んで見えて出る。』

93年の年月を経て、周辺の景色は格段に変わっただろうが、交通の烈しさは当時もかなりのものだったようだ。志村坂上の交差点に立つと、まさに国道十七号は緩い下りとなる。

『脚下にどんよりした水が見える。沼かナ、と思ふ。(略)歩きを移すに従つてそれが荒川の一部であることが分かつてきた。又その川の対岸はもう浮間の原であることにも気がつく。藁屋ばかりの村に入る―小豆沢といふ―(略)庚申塚があつてその前に居酒屋らしい店がある。』

『脚下にどんよりした水が見える。沼かナ、と思ふ。(略)歩きを移すに従つてそれが荒川の一部であることが分かつてきた。又その川の対岸はもう浮間の原であることにも気がつく。藁屋ばかりの村に入る―小豆沢といふ―(略)庚申塚があつてその前に居酒屋らしい店がある。』

小豆沢通りを交差点から200メートルもゆくと板橋中央総合病院角の歩道上に小さな石柱が立っているのに気づく。これが庚申塚の名残りかと思われる。

小豆沢通りの酒屋「角屋」を右に曲がるとH氏宅があり、その庭先に地蔵尊らしきものがあるのが外からも見える。H氏に伺うとこの地蔵尊は庚申塚の可能性はなく、やはり板橋中央総合病院角の石柱であろうとのことであった。

さて、この小豆沢通りから新河岸川への道は五本ほどあるが、虚子たちがどこを通ったのかは手がかりが少なすぎてわからない。

小豆沢公園脇から環八に出る小径、あるいは東京メガシティというマンションまで進んでから左折する、板橋区と北区の境界線をたどる道のどちらかだったのではないかと思う。

句会場について、蚊杖はこう記している。

『 春風や小屋の中にも貸ボート 雨圃子

畦みちに貸ボート屋のみちしるべのあつたのを覚えてゐる。

春浅し小屋にいそしむ船大工 早百合

遊船でもあろうかと思つて見て過ぎる。

今は煎餅屋であるが、夏になれば遊船稼業となる家の二階を借りた。新築で気持ちがよい。

春水の茶屋の二階のあきにけり 雨圃子

二階から暫く眺める。目の下は荒川である。

春水や川上に浪たたみゆく 拓水

対岸は浮間ヶ原である(略)浮間に渡る橋がある。その橋は

工兵のかけたる橋や春の川 水竹居

(略)名を浮間の橋といふ。橋のたもとに商科大学の艇庫がある。』

『東の方には東北線の荒川の鉄橋が見えてゐる。辰巳にかけた方は部屋の都合で見えないが、工兵隊などが丘の上にある筈である(略)赤羽駅まで東の方へまつ直ぐの近道がある。』

この句会場は、すでに籐椅子会の方々が確定させている。赤羽北2丁目の竹之内米店の店主・竹之内氏に当時の句会場を案内していただいているのである。籐椅子の訪問から20年も経っていたが、竹之内氏は大変お元気で、私(藤井稜雨)もまたご案内いただいた。

赤羽北2丁目24のその場所は、川沿いであるにもかかわらず、今は川の見えない場所となっていた。そして、コミュニティパレス北赤羽というマンションに変貌していた。

竹之内氏は、建物はすっかり変わり、持ち主も変わり、道すらも変わってしまったとおっしゃった。「この辺はそれこそ毎日毎日変わっていきます」との言葉をかみしめるのみであった。

下総日常探勝17

2024年2月11日は、ホテルポートプラザちばにて第9回千葉県俳句大賞の授賞式が行われました。

2024年2月11日は、ホテルポートプラザちばにて第9回千葉県俳句大賞の授賞式が行われました。

本年の大賞受賞者は、清水伶氏、林昭太郎氏のお二人となりました。

また、奨励賞としてベテランの椎名鳳人氏が受賞されました。

「ぼうたんの狐雨なら母の景 伶」

「囀の真ん中に引くプルトップ 昭太郎」

「風花舞う詩に翼のあるように 鳳人」

大変におめでとうございました。

ホテルのロビーに飾られていたお雛様に、思わずシャッターを。

下総日常探勝16

平成元年に立ち上げた後援会の解散届を県に提出してきました。

平成元年に立ち上げた後援会の解散届を県に提出してきました。

思った以上にあっさり終りましたので、青葉の森公園芸術文化ホールへ足を延ばしました。

1月6日から21日まで「みんなで能舞台に触れるWeek」の企画のなかで俳句短冊展も行われているのです。

虚子も能を自ら演じて楽しんでいましたし、ホトトギスに参加している能楽師も大勢いました。能と俳句は親和性があるのでしょう。

私は、今回『しばらくは風花に空あづけをり』という句を提出しました。

千葉県俳句作家協会役員の皆さんの立派な短冊の中で恥ずかしいのですが・・・

武蔵野探勝を歩く54「海苔舟数多」

1、はじめに

20代の頃所属していた社会人山岳会のトレーニングコースは、恵比寿南の小さな公園から目黒の不動公園の往復だった。

途中の景色は多少覚えているもののコースルートは全く覚えていない。

恵比寿の公園で、夏山合宿の荷物を分担し、パッキングし、簡単な体操の後に目黒不動へ向けて走り出すのである。

数日後には重荷を背負って北アルプスに入山する。夏山合宿を歩きとおせるだろうか、剣沢での岩登りについて行けるだろうか、そんな不安を拭い去るかのように公園を飛び出していく。

楽しい思い出が乏しい山岳会ではあったが、それでもこの界隈を訪ねると青春時代の懐かしさが思い起こされる。

今回は、武蔵野探勝「目黒不動」を書こうと思い、目黒区立図書館にて資料を探したのだが、目ぼしいものが見つからなかった。

せいぜい昭和5年頃の目黒不動周辺の地図くらいであり、また実際に目黒不動に足を延ばしてみたが、やはり何か書こうという思いには至らなかった。

そもそも武蔵野探勝の1月の吟行は、これはという吟行地がない。

第6回の流山以降は、浜町公園、大宮氷川神社、新井薬師・哲学堂、大森海岸、目黒不動、新潟、明治神宮、鶴岡八幡宮である。あまりに有名な寺社ばかりで、吟行地を特定するという楽しみがないのである。

結局のところ、今回は森ケ崎海岸の「海苔舟数多」に落ち着いたのだった。

2、「海苔舟数多」について

昭和10年1月6日、虚子一行は第54回の武蔵野探勝として大森海岸を吟行した。

記録者の山口青邨は記す。「枯蘆原が風にかさかさ鳴つてゐる、一うねりの大堤防が海と陸とを劃つてゐる。この辺は埋立地だ。(略)蘆の中には池が幾つもある、池と言つても埋め残された水溜である。一つの池には一人の釣り人が綸を垂れてゐる、羽田の飛行場が近いものだから練習の飛行機がよく飛んでくる、飛行機が頭の上に飛んで来ても釣人は黙つてゐる。

枯蘆に飛行機低く飛んでをり 水竹居」

東京のなかでも大森の海岸は大きな変貌を遂げた所のひとつであろう。昭和のこの時代にすでに埋め立てが進み、わが国で最も古い空港である羽田飛行場が昭和6年に運用されている。

「こんな処に料理屋が何軒かある、私達の会場は大金と言つて、中でも一番大きい家である。或る家は蘆の中にかくれて鉱泉を沸かす煙を吐いてゐた(略)まだ松の内とて、料理屋もしもたやも松飾がしてある。

枯蘆に水溜りあり旅館あり 虚子」

大金は、今の住所でいうと大森南5-1-6にあった。明治10年に森ケ崎海岸の埋立てが始まり、明治32年に鉱泉が発見されてから太平洋戦争勃発の前まで、当地は一大歓楽地として急速に発展していく。虚子たちが訪れたのはその発展の途上だったことになる。

一方、興味深いのは、大金の近くにあった旅館寿々元である。『大田区の文化財第十九集』によれば、この寿々元は、大正13年春に共産党の解党決議がなされた「森ケ崎会議」が行われた場所だという。会議の出席者は、堺利彦、荒畑勝三、徳田球一、市川正一、佐野文夫、そして野坂参三とのこと。

また、白石實三『大東京遊覧地誌』(1932年)には「私たちが大金あたりで会をした頃は、自動車はないし、遠いので、帰りが大変だった。一風呂あびてから、海にのぞんだ楼上で、盃をあげると、房総の山々は、夕日のなかに煙つて、池上の丘の上に浮ぶ富士の姿がよかつたのをおぼえてゐる」としている。

では、虚子たちはどういう交通手段で森ケ崎へ来たのであろうか。

京浜急行バスの沿革を見ると、昭和3年(1928年11月24日)に梅森自動車(梅屋敷の梅と大森の森から得た名称であろう)が設立され、昭和8年(1933年6月1日)には、蒲田駅から森ケ崎への路線を走らせていたとされているので、おそらくこの乗合バスを利用したのであろう。

「堤防に上る、高い堤防の脚には波がばちやりばちやりと寄せてゐる。眼をやると海の面には一面に海苔粗朶が展開してゐる、それこそ枯蘆原が海の中にも出来たやうである、空が青くて、海が黒くて、海苔粗朶は白い、粗朶はつとづ沖の方までも続いてゐる。(略)『海がだんだん埋め立てられてゆくので、海苔場も昔ほどではなくなりましたよ。』とこつちの地理に明るい拓水君が云ふのである、然し私はそれにしても盛んなものだなアと思つたのである。

一湾を埋めた粗朶の彼方遥かに遥かに高いビルデングの集団が見える、―東京かも知れない、さう思ふ人もあつた。(略)

海苔粗朶の上に見ゆるは東京か 蚊杖」

今回の吟行の海苔舟数多の光景が見いだせただろうか。

「私達は一軒の海苔製造業者の家に立ち寄つた。女達が四五人で市場に出す海苔の束をこしらへてゐる処だ、十枚づつ数へて重ねて、額にあてて折りまげてしばつて一帖づつにこしらへるのである。『何故額にあてるのですか。』と誰かが訊いてゐる。『ホホホ何でもありませんね、ただかうすれば曲げよいもんですから。』神さんが笑つて返辞をしてゐる。(略)

家土産に海苔買ふことも森ケ崎 たけし」

今でも海苔を額に当てて束ねていれば、これは面白い景である。さて、どうだろう。