大高霧海先生の時代から毎年1月の吟行は「明治神宮」です。

大高霧海先生の時代から毎年1月の吟行は「明治神宮」です。

参加するたびに、句材の心配をしてしまうのは情けない限り。

今年は、すぐに「明治神宮ミュージアム」に入館し、展示物や映像を観ることにしました。

その後は、北参道方面に抜けて千駄ヶ谷社教館へ向かいました。

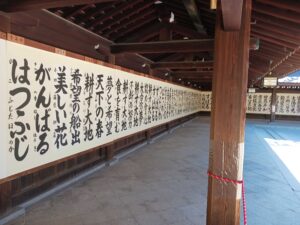

途中の回廊では今年も書初展が行われており、子どもたちの見事な作品を拝見させていただきました。

「はつふじ」に力漲る書初展 稜雨

投稿者「藤井稜雨」のアーカイブ

「風の道」新春恒例俳句大会開催

2026年1月17日、渋谷区内にて新春恒例俳句大会を開催しました。

2026年1月17日、渋谷区内にて新春恒例俳句大会を開催しました。

最初に、大高霧海前主宰を追悼すべく全員で黙とうを行いました。昨年の新春俳句大会の折には、お元気に大会の最後までご出席されていたことが思い出されました。

私は、「今年は、青年「風の道」の気概で、楽しく、粘り強く、そして元気に活動して参りたい」「一人の百歩より百人の一歩を」という挨拶をさせていただきました。

俳句大会での、私の天・地・人を紹介させていただきます。

天 虚仮の世の端をうとうと去年今年 鈴木勝代

地 足るを知る日々の暮らしや福寿草 細川みちえ

人 膝に眠る猫も重たき寝正月 青木奈梨美

(※下は昼食懇談中の写真)

2026年1月「風の道」千駄ヶ谷句会

2026年1月15日、「風の道」千駄ヶ谷句会に参加しました。

2026年1月15日、「風の道」千駄ヶ谷句会に参加しました。

本年から毎月第3木曜に変更していただき、それによって参加できなくなった方には本当に申し訳ありません。

実は、二日後の1月17日に「風の道」新春恒例俳句大会を控えていて、それもあって今回は少人数となりました。それでも楽しくかつ真剣に句会が行われました。

本年は「楽しく、粘り強く、そして元気」にを合言葉にしたいと思っていますのでよろしくお願い致します。

わが町の百歩の銀座日脚伸ぶ 稜雨

おくのほそ道(今市へ)

2026年1月4日、本年はじめての「奥の細道」の旅。昨年3月から少しずつ歩き始めて、今日が第11回目。とうとう下今市駅に着きました。

2026年1月4日、本年はじめての「奥の細道」の旅。昨年3月から少しずつ歩き始めて、今日が第11回目。とうとう下今市駅に着きました。

わが家周辺では、1月2日の降雪が道端に残っていましたが、北関東ではほとんどありません。日当りが良いせいでしょうか?

また、杉並木は今市以降と勝手に思いこんでいましたが、鹿沼市内から断続的に現れはじめ、気がつくと杉並木を歩いているのでした。

ただ、杉並木の道は良いようでいて、実は歩道がない危険な道とも言えます。

ただ、杉並木の道は良いようでいて、実は歩道がない危険な道とも言えます。

よく見ると左側の並木の土手に山道のようなものが延びていて、そこを歩けばよいと分かりますが、どうしてもペースは落ちます。

今市市の板橋交差点から1キロほどは杉並木保護のため車両通行止めとなり、杉の落葉がアスファルトを覆い、芭蕉の見た景色に近い感じになりました。それでも、そこを過ぎると歩道はなくなり、危険な道に早変わりです。

当初の予定では、文挟駅まで歩くつもりでしたが、まだ昼すぎでしたので昼食抜きで今市まで約5時間歩いてしまいました。

いよいよ次は日光入りです。記念に日光では泊まりたいものです。

いよいよ次は日光入りです。記念に日光では泊まりたいものです。

裏見の滝を目指すとなるともう少し温かくなってからになりますね。

※写真は上から、黒川から男体山を遠望。車の走らない杉並木。木造の下今市駅

おくのほそ道(新鹿沼へ)

2025年12月19日(金)記念すべき第10回目の「おくのほそ道」徒歩の旅。

2025年12月19日(金)記念すべき第10回目の「おくのほそ道」徒歩の旅。

今年の2月21日に、南千住駅を出発し、(夏の間はお休みし、一回だけ採茶庵周辺を歩いたが)もう少しで当初の目的地である日光である。

本日は、10時12分、楡木駅を出発、新鹿沼駅まで歩く。11時22分着。

1時間ちょっとしか歩いていないが、この先を考えると次の文挾駅まではかなり無理をすることになる。第10回目は体力をセーブする。

さて、鹿沼は、崎陽軒初代社長の野並茂吉さんのふるさとであり、現在シウマイの街として売り出し中とのこと。

私も駅前の「みっちゃん蕎麦」の昼食で鹿沼シウマイをいただいた。浜っ子の私としては崎陽軒が一番うまいと思っているのだが、それはそれとして柔かめの普通においしい焼売である。

私も駅前の「みっちゃん蕎麦」の昼食で鹿沼シウマイをいただいた。浜っ子の私としては崎陽軒が一番うまいと思っているのだが、それはそれとして柔かめの普通においしい焼売である。

道中の方は、楡木から新鹿沼まで日光例幣使街道での一本道なので、左前方には男体山が大きく鎮座し、その左にちょこんと頭だけ見せる白雪の山、われらが奥白根山。

そもそも関東各県の小学生の修学旅行はだいたい東照宮、奥日光コースなので大変懐かしい。さらに、私は、中学3年の夏に大悪天候の奥白根山に入山し、翌朝信じられないくらい美しい雲海に出会ったので、非常に思い出深い山なのである。

2025年12月「荻窪吟行」

2025年12月12日10時に荻窪駅南口改札前に集合し、荻外荘公園、太田黒公園、角川庭園の荻窪三庭園を吟行しました。ただ、時間の関係で参加者全員が三つは回れず、2庭園巡りとなったのは残念でした。

2025年12月12日10時に荻窪駅南口改札前に集合し、荻外荘公園、太田黒公園、角川庭園の荻窪三庭園を吟行しました。ただ、時間の関係で参加者全員が三つは回れず、2庭園巡りとなったのは残念でした。

それでもどの庭園も素晴らしく、特に荻外荘は建物の内部も見ごたえがあり、じっくり見て回るべくもう一度訪ねたいという希望が多々ありました。

「風の道」としては、これまでも角川源義邸をお借りして数回吟行を行ってはいますが、また近いうちに角川邸にて句会を開催したいと思いました。

「風の道」としては、これまでも角川源義邸をお借りして数回吟行を行ってはいますが、また近いうちに角川邸にて句会を開催したいと思いました。

荻外荘ではガイドの方の説明を聞きながら玄関や客間、そして「恭黙思道」の扁額のかかった書斎などを見学し、先の大戦への思いを深くしました。

太田黒公園では、見事な銀杏並木の道を抜け、ゆるい傾斜の広々とした庭を歩き、錦鯉の泳ぐ池を回り、古きスタンウェイピアノのある暖炉の間を見学しました。

その後、句会場のある桃井4丁目へ移動しました。

その後、句会場のある桃井4丁目へ移動しました。

木枯しの寒い一日でしたが、ほとんど気にならず楽しい吟行会となりました。

木枯しの寒い一日でしたが、ほとんど気にならず楽しい吟行会となりました。

担当の方々、ご案内に歩いて下さった方々に心から感謝いたします。ありがとうございました。

2025年12月「東漸寺」の冬紅葉

わが家の隣地、東漸寺さんの紅葉が見事です。

わが家の隣地、東漸寺さんの紅葉が見事です。

私が小さかったころと違って、最近は雪が降らなくなりましたが、東漸寺の雪景色も感動的です。

春は桜、秋は紅葉、冬は雪、そして私の最も好きな初夏の新緑は、身も心もみるみる緑に染まっていくような錯覚すら覚えます。

亡くなった私の母は、子ども時代に友達と踊りの稽古をしていて、その帰り道に東漸寺の墓地で人魂を見たという話をしてくれました。

小学生の私は、人魂を見たくて見たくてたまらず、何度も夜の墓地に行ってみました。

最初のうちは、板倉さんの書道塾の帰りに友達を誘って見に行こうと思っていましたが、どうしても誰もついて来てくれず、結局私一人で石畳の参道を歩き墓地へ向かいました。

残念ながら人魂のほうは出会うことはなく、今日に至っております。

残念ながら人魂のほうは出会うことはなく、今日に至っております。

まあ、そんなことも子どもだから許されたということでしょう。

話が変な方向へ行ってしまいましたが、人魂はともかくとして、私にとってなくてはならない有難い散歩道です。

2025年12月「風の道」同人句会

2025年12月6日(土)、「風の道」としては初めて俳人協会・俳句文学館の地下ホールをお借りして句会を開催しました。

2025年12月6日(土)、「風の道」としては初めて俳人協会・俳句文学館の地下ホールをお借りして句会を開催しました。

本年最後の同人句会には22人が集まり、初めての会場で気分も新たに賑やかな句会となりました。

また、終了後は明年1月17日に開催される「新春恒例俳句大会」の最終打合せを実行委員会のメンバーで協議しました。

協議の中で、来年からの会計監査として、佐野博子さん(世田谷支部長)、と永野宙さん(銀座本部句会長)のお二人を選出させていただき、お二人とも快く引き受けいただきました。

協議の中で、来年からの会計監査として、佐野博子さん(世田谷支部長)、と永野宙さん(銀座本部句会長)のお二人を選出させていただき、お二人とも快く引き受けいただきました。

句会後は、有志が新大久保の街に繰り出しましたが、ここ数年間(?)での街の変貌ぶりに驚かされるばかりでした。

2025年12月国際俳句協会俳句大会

2025年12月1日、アルカディア市ヶ谷にて、第27回国際俳句協会俳句大会が開催されました。

2025年12月1日、アルカディア市ヶ谷にて、第27回国際俳句協会俳句大会が開催されました。

「風の道」からは、古郡孝之さんの作品「長江の男盛りの雲の峰」が「俳句のまちあらかわ賞」を受賞、また佐藤みちゑさん、高杉桂子さん、渡邉美奈子さん、小松萌さん、杉﨑邦子さん、菊池恵海さんが特選、入選されました。大変おめでとうございます。

写真は、能村研三俳人協会理事長から表彰状を授与される孝之さん。

なお、表彰式の後は、ロバート・キャンベルさんの講演を伺いました。

2025年11月吟行2「鎌倉」

2025年11月28日、「風の道」横浜支部主催の鎌倉吟行が行われました。

2025年11月28日、「風の道」横浜支部主催の鎌倉吟行が行われました。

小春日よりの暖かな一日となり、21人が集まり賑やかな楽しい吟行でした。

10時に鎌倉駅に集合し、鶴岡八幡宮、宝戒寺、大巧寺等を巡ったのちに句会場の鎌倉市生涯学習センター「きらら鎌倉」へ。前泊の人は、高徳寺の大仏などを訪ねたことが出句でわかりました。

世田谷支部、千葉支部、埼玉句会の人など、熱海や大宮といった遠方からの参加者も多く、久々の再会に話も弾みました。

世田谷支部、千葉支部、埼玉句会の人など、熱海や大宮といった遠方からの参加者も多く、久々の再会に話も弾みました。

大成功の陰には入念の準備があったことでしょう。横浜支部の方々に心から感謝をし、夜の鎌倉にて解散となりました。ありがとうございました。

囲まれし三浦大根露天商 稜雨 (きらら鎌倉のピロティにて)