1、武蔵野探勝と世田谷

武蔵野探勝と称した吟行会は、世田谷で4回行われている。

最初は、昭和7年2月7日の『砧村』。多摩川畔紅葉ヶ丘の岩崎男爵邸、有名な静嘉堂文庫である。残念ながら、同文庫は現在、丸の内に移転してしまった。

令和6年2月に、「風の道」吟行会が世田谷区の有形文化財である旧小坂邸で行われた際、国分寺崖線の庭を下りて、道の向こう側の静嘉堂文庫跡地を訪ねてみた。果たして門は閉ざされており、記念に写真を1枚だけ撮らせていただいた。ただ、虚子が訪ねた同じ2月に世田谷での吟行に参加できたことが嬉しかった。

武蔵野探勝の2回目は、昭和8年8月6日の『玉川村上野毛』である。豪農の田中恭次宅が句会場となったが、ここは現在の上野毛2丁目14-25にある男子跣足カルメル修道会カトリック上野毛協会のはす向かいにあったとされる。(籐椅子会調査による)

第3回目は、昭和11年2月2日の『別墅早春』。句会場の田男爵邸は、現在の五島美術館である。最初の岩崎邸が三菱、こちらは東急。

この第3回目の武蔵野探勝では、ちょっとした出来事があった。記録者の大橋越央氏はこう書いている。

『披講半ばにして別荘の番人が来て、虚子先生に東京朝日新聞の記者が御面会です、といって名刺を取り次いだ。先生は黙々として立つて行かれた。(略)暫くして素十君と上ノ畑楠窓君が呼び出されて部屋を去つた。(略)披講の終る頃、何気なき面持で虚子先生と素十楠窓の二君が帰つて来られた。(略)このさり気ないやうな一出来事こそ、昭和の俳壇否日本の俳壇に未曽有の事件を決定したのであつた。』

実は、この日、虚子外遊の志ありと聞き込んで朝日の記者が句会場まで取材に来たのであった。

虚子は、昭和11年2月16日に日本郵船箱根丸で横浜を出港し、フランス、ベルギー、ドイツ、オランダ、イギリスを回る4か月の旅に出ることになる。当時、パリに留学中であった次男の池内友次郎を訪ねるのが目的の一つだった。

句会で、素十、楠窓が呼ばれたのは、当時、虚子に熱心に渡欧を勧めていたのが素十だったこと、楠窓こと上ノ畑純一は、虚子が渡航する箱根丸の当時の機関長だったことによる。

2、逢丘のこと

武蔵野探勝第37回『玉川村上野毛』の吟行会に、はじめて逢丘の名がみえる。先に述べた通りこの句会場は田中邸という豪農の家で行われた。通常の場合、同地に御子孫が住んでいないと一般人の家を特定するのは困難である。ましてやこの周辺には田中姓が多い。

この田中邸を特定したのは、故野村久雄氏が主宰する『籐椅子会』である。実は、武蔵野探勝に参加していた逢丘氏の地主が田中恭次氏(恭二という表記もある)で、逢丘のお嬢さん(大塚芳恵氏)が『籐椅子会』の会員だったのである。こうした巡り会わせがなければ特定できなかった可能性が高い。

3、閑庭惜春について

第4回目の武蔵野探勝『閑庭惜春』は、昭和11年5月3日の吟行会であり、先の理由により、虚子は参加していない。

記録の上林白草居は記す。『深沢の水竹居邸における筍の会は、今ではもう我等仲間に著名な年中行事の一つとなつて居る。処が私はいつも折悪しく未だ一度も参会の栄に浴したことがない。今年は其筍の会が武蔵野探勝会を兼ねて催されたので欣然として推参することにした。』

句会が行われた赤星水竹居邸は、現在の駒沢5丁目16番地9号にあった。駒沢公園ヒルズというロの字型のマンションや電気店や焼肉店など4つの店舗になっている。

句会が行われた赤星水竹居邸は、現在の駒沢5丁目16番地9号にあった。駒沢公園ヒルズというロの字型のマンションや電気店や焼肉店など4つの店舗になっている。

今回の白草居の記録は、虚子選がなかったこともあり、参加者互選の点数がそのまま記載されており、参加者の特定に非常に役立つ。ただ、高得点者ならともかく二点の方まで名前が残るというのもなかなか辛いものがある。そして、その二点は、会場提供者の赤星水竹居だった。

この日の高得点句は、『裏木戸の開いてゐるなり花苺 宇津木未曾二』九点だった。

なお、水竹居の句についてこんな記載がある。

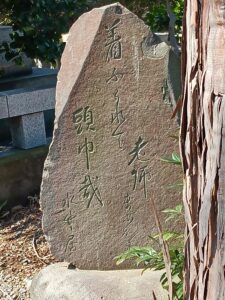

『葉桜のかげに筆塚の土饅頭があった。真紅なつつじの供華に香煙がただようて居る。稍後方に侍づく如く自然石の句碑が建つて居た。

着ぶくれて老師まぶかに頭巾かな 水竹居

と碑面の文字が読まれた。老師の写生であらうが、また庵主の自画像のやうにも思はれて微笑まれる。』

この句碑は明大前駅にほど近い築地本願寺和田堀廟所にある赤星家の墓所に建てられている。