1、虚子が武蔵野探勝を始めた理由と吟行地の選定

武蔵野探勝を始めるにあたり、虚子は第一回「欅並木」の中で、こう語っている。

『京洛の景色のみあこがれて、東京近傍にも亦た関東特有の風景があることを忘れたやうなものがあることは慨はしいことである。先づ第一番に閑却してならぬものは武蔵野である。』そして、武蔵野特有の景色は『京洛近傍の天地には見ることの出来ない趣である。』とした。

そこで『吟行会を催して、其等武蔵野の俤を尋(ママ)ね、句を徴し、文を綴つて見ようと思ひ立つた。さうして、先づ一番に「欅の並木」を題材にしようと思ひ立つた。』

これが武蔵野探勝を始めた理由であり、その第一回目を欅並木が有名な府中の大國魂神社にした理由である。

2、参加者

ホトトギスの主要メンバーの一人である安田蚊杖が幹事役となり、坊城家出身の本田あふひが世話役という形で、百回の吟行が行われたが、ホトトギスとは無関係の人もいたことが確認されている。

たとえば、第一回「欅並木」では、披講場所となった叡光山安養寺の住職。この方は文堂という俳人なので、ホトトギス関係者であることが想像される。むしろ、この方がいたからこそ虚子は府中を吟行地にしたのかも知れない。

たとえば、第一回「欅並木」では、披講場所となった叡光山安養寺の住職。この方は文堂という俳人なので、ホトトギス関係者であることが想像される。むしろ、この方がいたからこそ虚子は府中を吟行地にしたのかも知れない。

また、「武蔵野探勝」を丹念に調査し、吟行会を行っていた「籐椅子会」(野村久雄会長)によれば、西蔵院の榎本野影住職とその弟、榎本武次郎氏も参加されたという。この二人は安養寺住職から吟行会開催を教えてもらった句友だと思われる。

このような事情から、それぞれの吟行会の参加者を確定するのは残念ながら困難である。

3、武蔵野探勝調査の再スタート

すでに、本ホームページ「武蔵野探勝を歩く」には、6回「寒鮒釣のゐる風景」、12回「古利根」、16回「浦安」、32回「六郷堤」、56回「近藤邸雛祭」、64回「全生病院」、68回「明ぼの楼」、78回「曽我の里」、79回「越ケ谷の梅見」、100回「鶴ヶ岡八幡宮」の9編を書いたが、いよいよ8月14日をもって残る91回の再調査をする。

そして、極力、虚子たちが吟行を行った同じ月、同じ場所に私も立ち、ホームページを更新していきたい。

その記念すべき第一回は、もちろん府中の欅並木としたい。

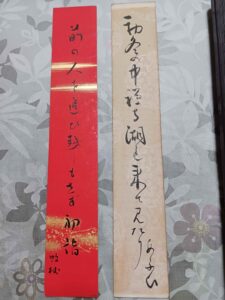

※写真は蚊杖とあふひの短冊。「前の人を追ひ越しもせず初詣」「初冬の中禅寺湖を来て見たり」